先日すでに完成してショップのラックに入った、ダブル・ラスカル もうすぐストックリスト用の写真などを用意してアップします。

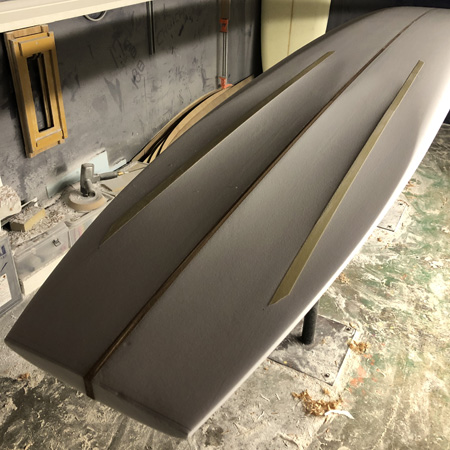

その前に、今日はこの板のとても特別なデザイン性の特徴を、シェイプ時の写真をご覧いただきながら少しお伝えしましょう。

以前はごく限られたシェイパーが取り組んでいたこのようなアウトラインを持つビッグボードは、昨年あたりからカリフォルニアなどでトライするシェイパーもポツポツと現れていますが、多くの彼らはと板たちはスキップ・フライのフィッシモンズ・スイッシュ・イーグルなどを参考にフォローするシェイパーたちということになります。

ですからアウトラインやおよそのロッカー、またボトムデザインなども同様のコンセプトが主に見られます。

リッチ・パベルは生粋のサンディゴ・ガイですからフィッシュはもちろん、そもそも当地のデザイン文化をマスターし最もハイレベルなデザイン・シェイプへと昇華させているリーダーです。

ですがリッチのデザイン・シェイプするこれらのビッグボードたちには決定的な、彼ならではの進化ポイントがあるのですが、例えばアウトラインは似たように見えて全く違うコンセプトが与えられています。

これらの板の持つ色々なカタチの要素の中に、リッチやこれらの板(世間ではグライダーというカテゴリーに入れることが多いですね)に通じる人たちが、"EAR / イヤー"と呼ぶファクターがあります。

イヤー、ってんですからこれ、耳のこと。

アウトラインを切った後のフォームを馬の上に乗せて(ノーズからでもテール側からでも)見て板の前方に張り出たパートのことをそう呼びます。

リッチは"ノーイヤー"、つまり耳の出る構成のアウトラインを用いません。

当然ですが、それは単にそのエリアだけのラインを変えるわけではなくアウトライン全域が"違うカーブ"で作られているわけです。

さらに当然ですが、ということはロッカーも違う構成ということですね。

リッチのこのコンセプトは、ターンとグライドの相互の移行や過渡域の(特にレールの、もちろんピッチ方向も)操作性をナチュラルで扱いやすいものにしてくれます。

特にこのようなビッグボードではその操作性の違いははっきりと現れて、つまり扱いやすさ・乗りやすさです。

一般にイヤーを持つ板のターンではピッチ操作を大きく使って板を回して、続くダウンザライン(グライド)では大きく扱ったピッチを戻して前方のレールとボトムの接水ポイントを決めますが、この時の操作とコントロールはちょいとセンシティブです。

リッチのコンセプトではその移行や過渡領域はそれがとてもフレンドリーなのです。

ビッグボードではセンシティブになりがちなその操作が、基本的にサーファーが身につけているターンと次の動きとのつながりの操作フィーリングの延長上にあることをリッチはデザインしています。

さて、そのような骨格をベースにこのモデル。ダブルラスカルの特長になるデザインされていきます。

レールは基本的にソフトなフォイルで(後でお話しするボトムデザインと密接なワケがあります)、テールに向かいながらピークがボトム側に下がっていく自然なものです。そしてそのフォイルは波のフェイスに出入りするボード中心部前後のパートでは特に滑らかで過敏さを除いた見事な形状。

当然ながらレールはすでにボトムの始まりでもありますが、ボトムはノーズからボードの2/3ほどまではハルにも通じるディスプレイスメント志向の形状で、そこから後方にはダブルコンケーブとその外側に、もう一つこの板の最大の特徴であるバックフット・チャインが配されるデザインへと移り変わります。

そのハルは穏やかで大きなカーブにされていて、それはこのビッグボードのロール方向の操作に滑らかさと扱いやすさを与えて、気難しさがまったく無いばかりかレール操作の起動をやさしくしています。

ターンの軌道のその後、ターン操作のピークからリリースに向けてはボード後方への加重移動と協調して後ろ足はターン孤の外側に向かう押し出し動作を組み合わせますね。

その時、バックフット・チャインは素晴らしい働きをします。

上で話したように、主なビッグボードではターン時にピッチを大きく使う、つまり明確にテールを沈めるタイプの動きで、"操作としては"ピボットに近いアプローチです。

ダブルラスカルは、テールを沈める動き・意識をそれほど強く必要としません。つまり簡単に言うと、板の前をどっこいしょと抜いて、その後回してまた走らせるという3分割的な動き・操作のコントラストではなく、前の荷重を適度に抜きながら同時にごく自然に後ろ足を押し出す、という違いです。

その円弧の軌道上に起きるテールの横方向の膨らみを後ろ足の軽い力で得られると同時に、チャイン外側パネルに施されたコンケーブによって軌道をホールドしながらラインをドライブするターンです。

これはビッグボードにとっては革新的なサーフデザインで、でっかい"長さの速さ"に同居する作法の壁を取り払ったとも言えます。

おまけに回すための動作中の減速を最小限にして、さらにドライブを加えています。

で、これはあくまでチャインなんであって、単なるコンケーブを挟んで追加された外側のコンケーブでは無い。

というのは、ボード前半のハルが変化するにあたってハル外側の、つまりアンダーレールでもあるパートを引き取ったチャイン外側のフェイズの的を得た面角とレールロッカーとの創成が成って初めてチャインが働いて、それにプラスのコンケーブ、と。

ひとことで言えば、乗りやすい!、なんだが、安物やバッタモンじゃ無いんだからそうはいかない。それじゃあ、こういう板にゾクゾクするサーファーに申し訳ないでしょ。

そしてだからこその、デュアルフィン。

このデカさにして本当のフィッシュだから、フィッシュの基本である2つのポイントテールにそれぞれのシングルフィンは、理であるね。

今日のここではお見せしていないけれど、そのフィンはおそらくみなさんの想像するよりも小さい。限りなくロードラッグは、常にリッチのマジック。

そしてこのフィンにも意思のあるフレックスパターンでもって、フレックスが仕込んであります。

カタチ(ここは、アウトラインね)はカタチ、ロッカーはロッカー、ボトムはボトム、って別々に考えるんじゃなくて、いたという立体を全部まとめてイメージから描いてデザインします、それをリッチのシェイプと言うね。